Les traumatismes et le TDAH

- Guillaume Baissette

- 9 août 2025

- 9 min de lecture

Un traumatisme laisse rarement la vie intacte. Chez certains adultes, il semble même dialoguer avec un autre trouble : le TDAH. Les recherches confirment un lien, mais ce lien n’est ni simple ni linéaire. Entre symptômes qui se recoupent, mécanismes psychologiques communs et trajectoires de vie parfois heurtées, distinguer ce qui relève du traumatisme et ce qui relève du TDAH demande une lecture attentive, presque chirurgicale, de l’histoire de la personne. Comprendre cette complexité, c’est ouvrir la voie à des prises en charge plus justes, où chaque dimension est considérée et traitée sans que l’une n’éclipse l’autre.

SOMMAIRE

Petite revue de la littérature scientifique

Prévalence et lien entre traumatisme et TDAH

Types de traumatismes les plus associés au TDAH

Mécanismes psychologiques reliant traumatisme et TDAH

Comorbidités et retentissement fonctionnel

Deux trajectoires qui se rejoignent

Les confusions diagnostiques

Chez l’adulte, ce lien est bien établi par la recherche, mais il est complexe. Les études montrent des associations élevées, des mécanismes psychologiques communs tels que la dysrégulation émotionnelle ou certaines stratégies d’adaptation au stress, ainsi qu’un recouvrement symptomatique qui peut rendre le diagnostic plus difficile (Rucklidge, 2006 ; Semiz et al., 2017 ; Vrijsen et al., 2017).

TDAH et traumatisme

L’exposition à un traumatisme est plus fréquente chez les adultes avec TDAH que dans la population générale, et cette exposition est associée à un risque accru de comorbidités et à un retentissement fonctionnel plus important.

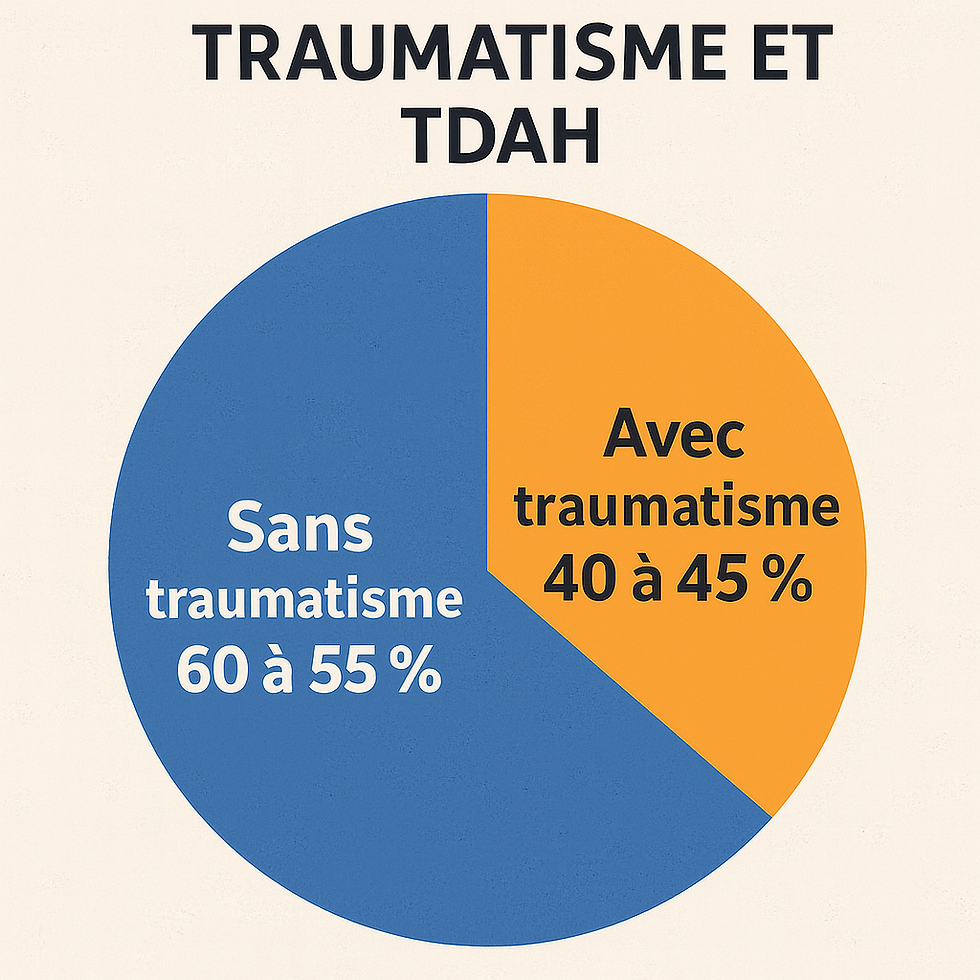

Plusieurs travaux rapportent qu’environ 40 à 45 % des adultes avec TDAH déclarent avoir vécu un traumatisme durant l’enfance, souvent associé à plus d’anxiété, de dépression et à un fonctionnement global plus altéré (Rucklidge, 2006 ; Peleikis et al., 2021). De plus, les adultes suivis après un traumatisme physique présentent plus souvent un TDAH que les témoins (Kaya et al., 2008).

Petite revue de la littérature scientifique

Prévalence et lien entre traumatisme et TDAH

Chez les adultes présentant un TDAH, une proportion importante rapporte des antécédents de maltraitance ou d’expériences traumatisantes dans l’enfance. Il peut s’agir de violences physiques ou psychologiques, d’un environnement familial instable, ou encore d’un manque de soutien affectif.

Comparée à celle de la population générale, cette proportion est nettement plus élevée. Cela ne signifie pas que le traumatisme explique à l’apparition du TDAH, mais il en augmente clairement le risque ou peut en aggraver les manifestations symptomatiques (Rucklidge, 2006 ; Semiz et al., 2017 ; Peleikis et al., 2021).

Des recherches menées auprès de personnes sans diagnostic psychiatrique particulier indiquent que des événements de vie fortement stressants, tels qu’un accident, un deuil ou une perte d’emploi, sont associés à davantage de symptômes apparentés au TDAH : inattention, agitation interne, impulsivité.

Ces personnes présentent également une tendance à retenir plus facilement les événements négatifs que les positifs, un phénomène connu sous le nom de biais mnésique négatif (Vrijsen et al., 2017).

Types de traumatismes les plus associés au TDAH

Parmi l’ensemble des formes de maltraitance ou de traumatisme, deux ressortent particulièrement :

l’abus émotionnel (insultes, humiliations, dévalorisation)

la négligence affective ou matérielle (manque de soins, absence d’attention, privation de soutien)

Ces violences, souvent invisibles aux yeux de l’entourage, laissent pourtant une empreinte durable sur le développement émotionnel et les capacités cognitives (Semiz et al., 2017).

Mécanismes psychologiques reliant traumatisme et TDAH

Certains processus psychologiques peuvent servir de relais entre un traumatisme précoce et la persistance de symptômes de TDAH à l’âge adulte.

Un exemple est le sentiment d’efficacité face au stress : lorsqu’une personne doute de sa capacité à surmonter les difficultés, elle est plus vulnérable à la distraction, à la perte de concentration et aux réactions impulsives.

Le traumatisme peut ainsi entretenir un état d’alerte chronique, qui mobilise en permanence les ressources attentionnelles et mnésiques, au détriment de leur efficacité (Singer et al., 2016).

Comorbidités et retentissement fonctionnel

L’association entre un TDAH et un trouble de stress post-traumatique (PTSD) est fréquente. Les profils cliniques observés combinent souvent :

agitation motrice ou mentale quasi constante

instabilité émotionnelle importante

perturbations du sommeil (Adler et al., 2004 ; Antshel et al., 2013 ; Harrington et al., 2012)

Chez un adulte avec TDAH ayant subi un traumatisme dans l’enfance, les données montrent :

un risque de crise de panique multiplié par environ 2,7

un risque de trouble anxieux multiplié par environ 1,9

une dégradation marquée du fonctionnement quotidien (Peleikis et al., 2021)

En d’autres termes, la combinaison traumatisme + TDAH complexifie considérablement la gestion de la vie quotidienne et augmente le risque de souffrance psychologique persistante.

Pistes pour Comprendre

Deux trajectoires qui se rejoignent

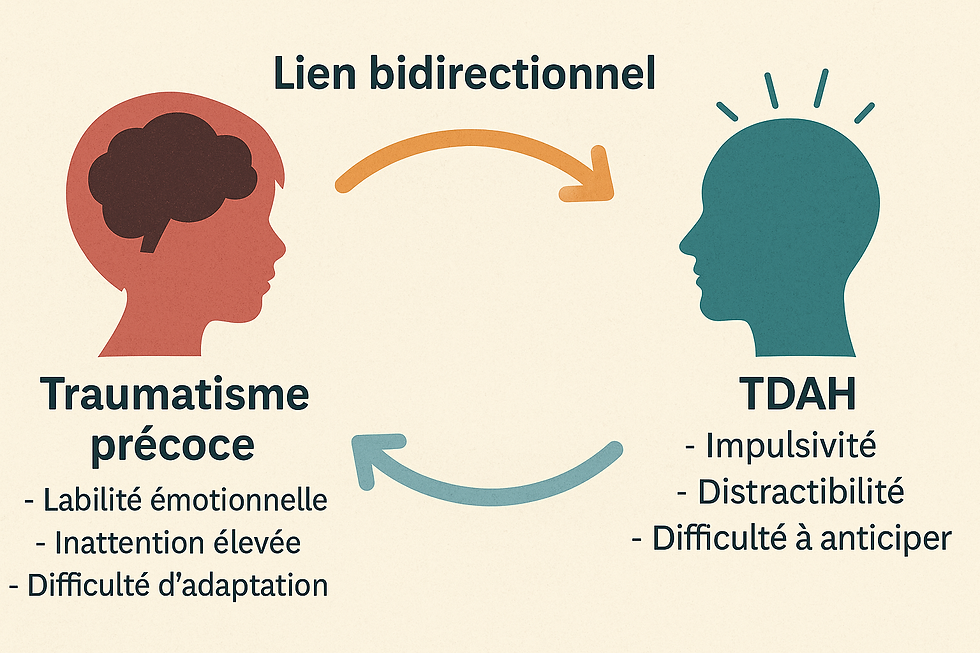

Un traumatisme, en particulier lorsqu’il survient dans l’enfance, peut modifier durablement les mécanismes de régulation du stress. Le système de réponse au danger demeure dans un état d’activation excessive, comme si l’alerte ne pouvait jamais être levée.

Dans ce contexte, une partie importante des ressources cognitives est mobilisée pour « scanner » l’environnement à la recherche de menaces potentielles, au détriment des capacités à se concentrer, à mémoriser ou à élaborer une réflexion calme et structurée.

Ce mode de fonctionnement augmente la probabilité de présenter :

une inattention accrue

une instabilité émotionnelle marquée, avec des changements rapides d’humeur (labilité émotionnelle)

une difficulté à s’adapter aux imprévus

Ces manifestations peuvent être très proches des symptômes d’un TDAH, même lorsque leur origine est directement liée au traumatisme (Singer et al., 2016 ; Semiz et al., 2017).

Inversement, la présence d’un TDAH depuis l’enfance peut accroître la probabilité d’être exposé à des événements traumatisants. L’impulsivité, la difficulté à anticiper les conséquences ou à maintenir l’attention peuvent conduire à :

davantage d’accidents

plus de conflits relationnels

une exposition répétée à des environnements instables ou violents

Ces expériences peuvent, à leur tour, laisser une empreinte émotionnelle durable (Antshel et al., 2013 ; Miodus et al., 2021).

Les confusions diagnostiques

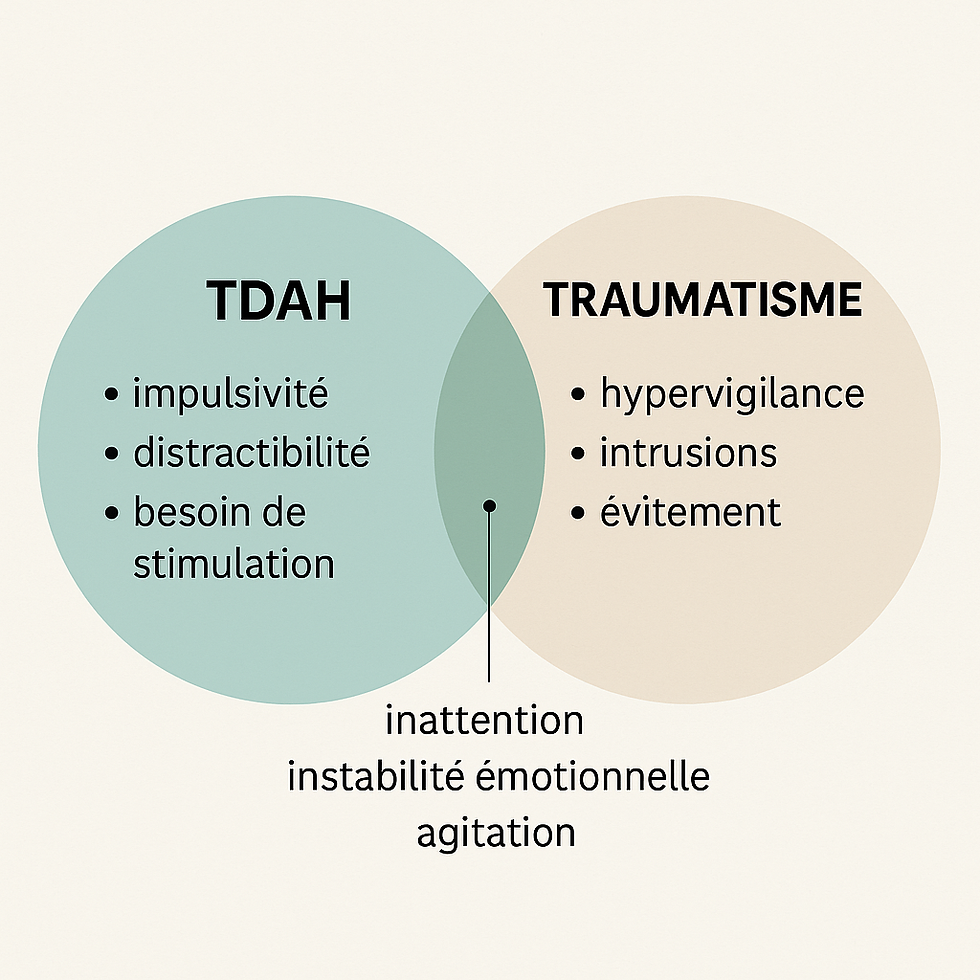

Hypervigilance et hyperactivité

Dans le trouble de stress post-traumatique (PTSD), l’hypervigilance correspond à un état d’alerte constant, où la personne se tient prête à réagir au moindre signal perçu comme menaçant. Ce comportement peut, vu de l’extérieur, évoquer l’hyperactivité observée dans le TDAH : agitation corporelle, mouvements fréquents, incapacité à rester immobile.

Cependant, les mécanismes sont distincts : dans le PTSD, cette agitation est le résultat d’un état de menace interne persistant, alors que dans le TDAH, elle est liée à un besoin accru de stimulation ou à des difficultés de régulation motrice (Adler et al., 2004 ; Harrington et al., 2012).

Inattention

Chez une personne ayant vécu un traumatisme, les difficultés de concentration ne relèvent pas nécessairement d’un déficit attentionnel « pur ». Elles peuvent découler de l’intrusion répétée de souvenirs traumatiques ou de ruminations, c’est-à-dire la répétition mentale d’événements négatifs passés.

Ces contenus mentaux saturent l’espace attentionnel, réduisant la disponibilité cognitive pour traiter les informations du moment présent (Vrijsen et al., 2017).

Evaluation et prise en charge

1) Évaluer avec rigueur pour limiter les erreurs diagnostiques

Avant d’attribuer les symptômes à un TDAH ou à un traumatisme, il est nécessaire d’explorer l’histoire complète de la personne.

Cela implique de questionner les expériences difficiles vécues durant l’enfance, de retracer le parcours scolaire et professionnel, et de s’assurer de la sécurité dans le contexte actuel. Cette étape est essentielle car les effets d’un traumatisme, d’un trouble anxieux et d’un TDAH peuvent s’entremêler et produire un tableau clinique complexe (Peleikis et al., 2021).

Les questionnaires standardisés, comme l’ASRS, constituent un outil de repérage, mais ne peuvent suffire à poser un diagnostic. Un véritable TDAH se manifeste avant l’âge de 12 ans et dans plusieurs contextes de vie (école, domicile, travail).

En présence de symptômes post-traumatiques, tels qu’une hypervigilance ou un évitement marqué, il est indispensable d’interpréter les scores obtenus aux tests avec prudence, car ces manifestations peuvent influencer artificiellement les résultats (Adler et al., 2004 ; Harrington et al., 2012).

2) Prendre en charge simultanément les deux volets

Lorsque traumatisme et TDAH coexistent, la prise en charge gagne en efficacité si elle cible les deux dimensions, plutôt que de traiter l’une en ignorant l’autre.

Pour le TDAH : il est possible de recourir à un traitement médicamenteux, à une psychoéducation pour améliorer la compréhension du trouble, ainsi qu’à des stratégies concrètes telles que le fractionnement des tâches, l’utilisation de rappels visuels et la mise en place de routines clairement définies (cf le MODULE 1 que je propose).

Pour le traumatisme ou le PTSD : des approches validées scientifiquement, comme la thérapie cognitive-comportementale centrée sur le trauma (TF-CBT) ou l’EMDR (désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires), visent à réduire l’hypervigilance, renforcer les capacités de régulation émotionnelle et restaurer un fonctionnement attentionnel plus stable.

Une cible transversale particulièrement utile est la régulation émotionnelle (cf le MODULE 2 que je propose). Elle peut s’appuyer sur des techniques de respiration, des exercices d’ancrage sensoriel (reconnexion au présent via les perceptions sensorielles) ou une restructuration cognitive (modification des schémas d’interprétation d’une situation). Ces outils sont pertinents aussi bien pour le TDAH que pour le trauma (Singer et al., 2016).

Pour vous inscrire aux MODULES thérapeutiques 1 et 2 : ICI

3) Assurer un suivi régulier et sécurisant

Chez une personne présentant à la fois un TDAH et un vécu traumatique, le risque d’anxiété sévère, de crises de panique ou d’idées suicidaires est plus élevé. Un suivi clinique régulier permet non seulement d’ajuster le traitement, mais aussi de veiller à la sécurité et au maintien d’un environnement de soutien (Peleikis et al., 2021).

En résumé

Prévalence : environ 40 à 45 % des adultes avec TDAH rapportent un traumatisme durant l’enfance, proportion nettement supérieure à celle de la population générale (Rucklidge, 2006 ; Semiz et al., 2017 ; Peleikis et al., 2021).

Types de traumatismes les plus associés : abus émotionnel (insultes, humiliations, dévalorisation) et négligence affective ou matérielle (manque de soins, absence de soutien) (Semiz et al., 2017).

Lien bidirectionnel :

Le traumatisme précoce peut altérer durablement la régulation du stress, augmentant l’inattention, la labilité émotionnelle et la difficulté à s’adapter aux imprévus (Singer et al., 2016 ; Semiz et al., 2017).

Le TDAH, par l’impulsivité, la distractibilité et la difficulté à anticiper, augmente le risque d’exposition à des situations traumatisantes (Antshel et al., 2013 ; Miodus et al., 2021).

Comorbidités fréquentes : association TDAH–PTSD avec agitation constante, instabilité émotionnelle et perturbations du sommeil (Adler et al., 2004 ; Antshel et al., 2013 ; Harrington et al., 2012).

Impact fonctionnel :

Risque de crise de panique multiplié par environ 2,7.

Risque de trouble anxieux multiplié par environ 1,9.

Dégradation marquée du fonctionnement quotidien (Peleikis et al., 2021).

Pièges diagnostiques :

Hypervigilance (PTSD) pouvant être confondue avec hyperactivité (TDAH).

Inattention liée au trauma (intrusions, ruminations) vs déficit attentionnel « pur » (Vrijsen et al., 2017).

Évaluation : exploration de l’histoire développementale, repérage des traumas, usage prudent des échelles (ex. ASRS) et vérification des critères d’âge et de pervasivité (Peleikis et al., 2021 ; Adler et al., 2004 ; Harrington et al., 2012).

Prise en charge :

TDAH : traitement médicamenteux, psychoéducation, stratégies concrètes (fractionnement des tâches, rappels visuels, routines).

Trauma/PTSD : approches validées (TF-CBT, EMDR), travail sur la régulation émotionnelle (respiration, ancrage sensoriel, restructuration cognitive) (Singer et al., 2016).

Suivi : surveillance du risque anxieux, des crises de panique et des idées suicidaires, ajustement régulier du traitement, maintien d’un environnement sécurisant (Peleikis et al., 2021).

CONCLUSION

Aborder le TDAH sans tenir compte d’un vécu traumatique, ou l’inverse, revient à n’éclairer qu’une partie de la scène. Les deux dimensions se renforcent parfois, se masquent souvent, et transforment le quotidien en un terrain instable où l’attention, l’émotion et la mémoire se heurtent aux traces d’expériences passées. L’enjeu n’est pas seulement de nommer les troubles, mais de comprendre comment ils s’entrelacent chez une personne donnée, à un moment donné de son histoire. C’est dans cet entrelacement que se trouvent, bien souvent, les clés d’une prise en charge réellement adaptée.

SOURCES :

Adler, L., Kunz, M., Chua, H., Rotrosen, J., & Resnick, S. G. (2004). Attention-deficit/hyperactivity disorder in adult patients with posttraumatic stress disorder (PTSD): Is ADHD a vulnerability factor? Journal of Attention Disorders, 8(2), 59–68. https://doi.org/10.1177/108705470400800102

Antshel, K. M., Kaul, P., Biederman, J., Spencer, T., Hier, B. O., Hendricks, K., & Faraone, S. V. (2013). Posttraumatic stress disorder in adult attention-deficit/hyperactivity disorder: Clinical features and familial transmission. Journal of Clinical Psychiatry, 74(3), e197–e204. https://doi.org/10.4088/JCP.12m07698

Harrington, K. M., Miller, M. W., Wolf, E. J., Reardon, A. F., Ryabchenko, K. A., & Ofrat, S. (2012). Attention-deficit/hyperactivity disorder comorbidity in a sample of veterans with posttraumatic stress disorder. Comprehensive Psychiatry, 53(4), 441–450. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2011.12.001

Kaya, A., Taner, Y., Guclu, B., Taner, E., Kaya, Y., Bahcivan, H. G., & Benli, I. T. (2008). Trauma and adult attention deficit hyperactivity disorder. Journal of International Medical Research, 36(1), 9–16. https://doi.org/10.1177/147323000803600102

Peleikis, D. E., Fredriksen, M., & Faraone, S. V. (2021). Childhood trauma in adults with ADHD is associated with comorbid anxiety disorders and functional impairment. Nordic Journal of Psychiatry, 75(, 612–620. https://doi.org/10.1080/08039488.2021.1962973

Rucklidge, J. J., Brown, D. L., Crawford, S., & Kaplan, B. J. (2006). Retrospective reports of childhood trauma in adults with ADHD. Journal of Attention Disorders, 10(3), 288–299. https://doi.org/10.1177/1087054705283892

Semiz, Ü. B., Öner, Ö., Cengiz, F. F., & Bilici, M. (2017). Childhood abuse and neglect in adult attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 26(9), 957–971. https://doi.org/10.1080/24750573.2017.1367551

Singer, M., Humphreys, K. L., & Lee, S. S. (2016). Coping self-efficacy mediates the association between child abuse and ADHD in adulthood. Journal of Attention Disorders, 20(, 695–703. https://doi.org/10.1177/1087054712465337

Vrijsen, J. N., Tendolkar, I., Onnink, M., Hoogman, M., Schene, A. H., Fernández, G., van Oostrom, I., & Franke, B. (2017). ADHD symptoms in healthy adults are associated with stressful life events and negative memory bias. ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 9(3), 183–192. https://doi.org/10.1007/s12402-017-0241-x

Miodus, S., Allwood, M. A., & Amoh, N. (2021). Childhood ADHD symptoms in relation to trauma exposure and PTSD symptoms among college students: Attending to and accommodating trauma. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 26(1), 75–89. https://doi.org/10.1177/1063426620982624

Commentaires